高考,一直被形容为千军万马过独木桥,狭路相逢勇者胜。

关于高考的重要性我想已经是世人皆知了,作为人生中第一个改变命运的机会,其结果也是学子们寒窗苦读十二年最好的证明。那么回望古代,古时候的高考有如今这么难吗?

古代虽然没有高考,但相比之下科举考试有着比高考更高的地位,是一种公平公正选拔人才的制度,被誉为我国古代“第五大发明”。

科举制度起源于隋朝,唐朝继承并完善,到清朝1905年被废除,共延续了1300年左右。

科举考试是一种制度,是一个笼统的概念,并不像高考一样只考一次。所以用科举考试来对应高考是不准确的。

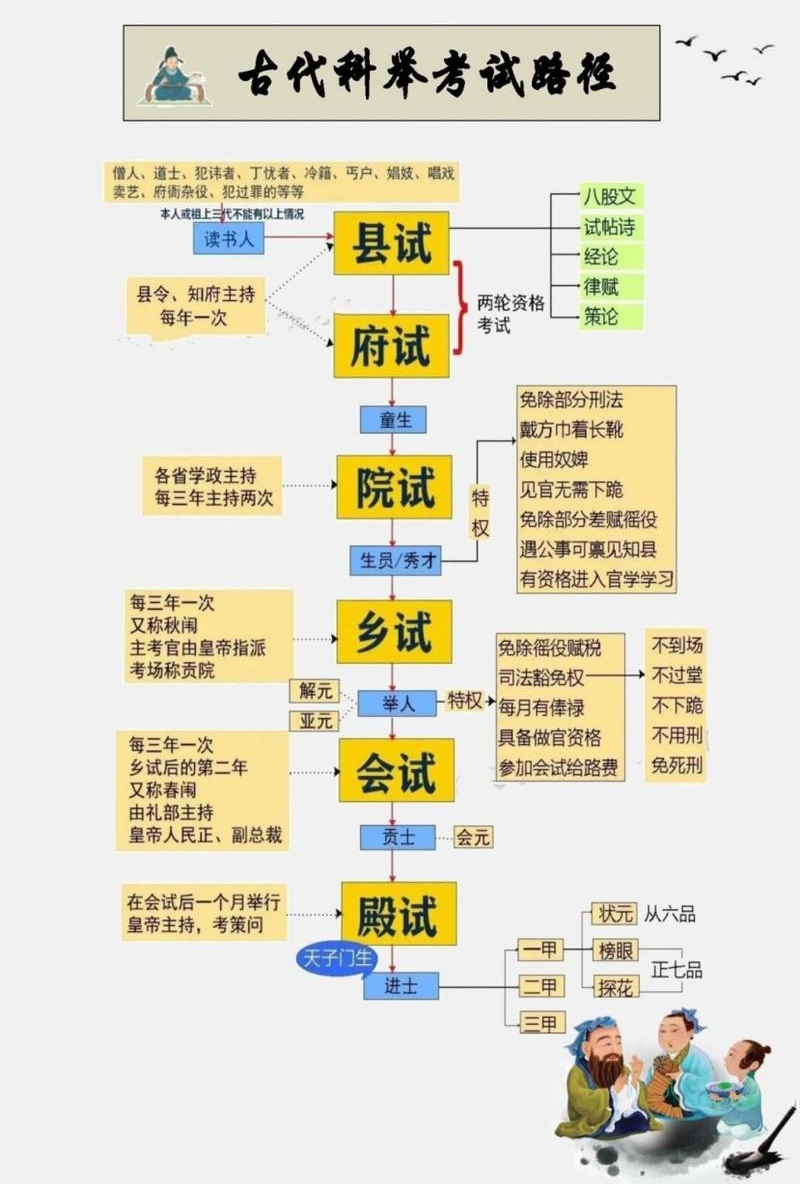

古时候的读书人要想当官,需要先要通过“县试”、“府试”、“院试”三次考试,它们统称为“童试”,也叫“童生试”。

通过童试之后叫做“生员”或“秀才”,虽然取得秀才称号已经非常不错了,在生活中也享有一定的地位和特权,比如见官不用下跪等等。但是在科举制度中,秀才也不过有了进入官学学习的资格而已。

童试之后有“乡试”,通过乡试称“举人”,第一名叫“解元”。举人已经有了做官的资格,有一定几率当上知县,但只有少数。

乡试之后是“会试”,通过会试称“贡士”,第一名叫“会员”。贡士也相当于准进士了,因此大部分贡士都可以做官。

会试之后就是终极考验“殿试”,殿试由皇帝主持,殿试仅排名次,殿试过后称“进士”,考上殿试一甲前三名分别为“状元”、“榜眼”、“探花”。一般来说,通过殿试的也就是功成名就,登上人生巅峰了。

于是科举是一个漫长的过程,跟游戏中闯关一样,层层“关卡”通过殿试考中进士一般至少要用15年至25年的时间,所以古代一般进士的平均年龄在35岁左右。

不过也不乏个别天赋异禀的人物,比如白居易29岁、曾国藩28岁,这已经是当时天花板的存在了。

所以说高考与科举制度对应起来只不过为其中的一环,相当于其中的童试,通过了童试也就被称作秀才。秀才进入官学学习,相当于如今上大学。之后的乡试、会试、殿试则如同当今的考研、考博或公务员考试。

因此按古代科举制度,如今将高考第一名称作“状元”其实不是很妥当。

那么古代童试难不难呢?

首先在古代并不是人人都能参加科举考试,比如女人(武则天时期除外)、商人、罪犯、倡优、捕快、冷籍、身世不清白、犯忌讳、冒名顶替之人、有孝在身之人总共十类人不能参与。在这之外的人才能参加童试,在这一点上就跟如今的高考区别很大了。

童试从易到难分为三个阶段层层选拔。考试内容大多为儒家经义,涵盖《四书》《五经》,文章必须使用八股文格式,写诗必须用试帖诗形式等等。

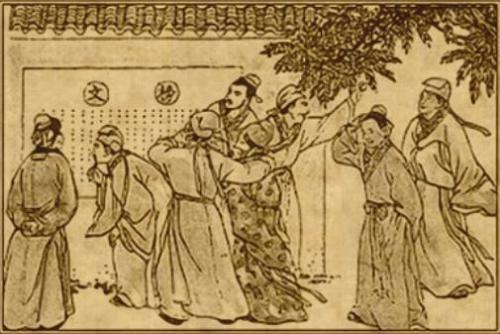

考场纪律跟如今高考差不多,必须要有“准考证”才能入场,准考证上有考生信息,以防代考。考试途中上厕所需要“领证”,也就是“出恭入敬”牌。

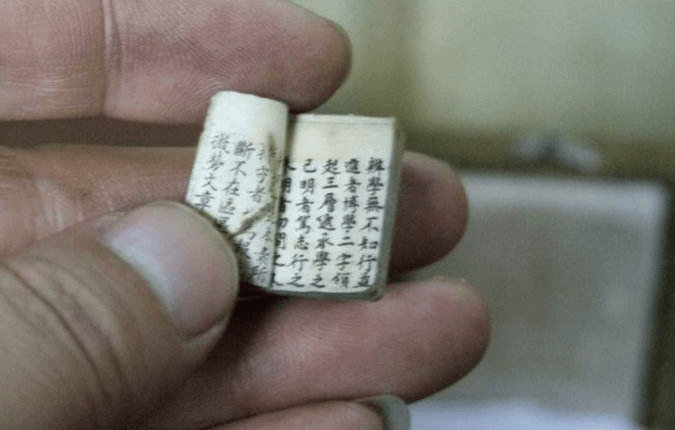

其次在打击作弊上力度也很大,考上入场时必须搜身检查,不允许携带与考试无关的东西。《明史》记载:“应试生儒举人监生,但有怀挟文字、银两,并越舍与人换写文字者,俱问发充吏,三考满日为民;若系官吏,就发为民。”

一般轻者罚款,重者坐牢或者发配边疆,如果为官还要贬为平民,可以说是相当严格。

童试三次考试都有一定的通过率,综合下来秀才的通过率不足百分之一。因此梁启超在《公车上书请变通科举折》中提到,“邑聚千数百童生,擢十数人为生员(秀才)”,可见当时的秀才用百里挑一来形容真的一点不过分。

这么一对比,如今高考虽然也不容易,但相比之下,古代的“高考”可以说是更残酷的。不仅考秀才难,举人、贡士的通过率均不足百分之一,所以说古代的考生竞争压力比现在大太多了。

看到这里,是不是觉得我们生活在一个幸福的时代?

最后2024年高考结束之际,希望所有考生都能获得自己希望的分数,考上自己理想的大学,开启走上人生巅峰之路。