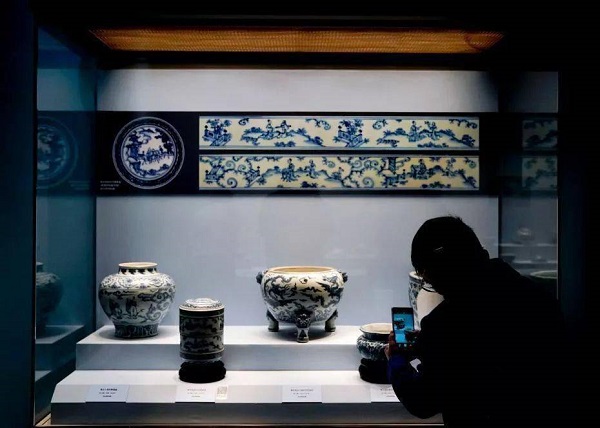

在博物馆的静谧长廊中,参观者们或驻足沉思,或轻声交谈,共同探寻着历史的痕迹。然而,当我们举起相机,准备记录下这些珍贵的瞬间时,却往往被告知“禁止拍照”。那么,博物馆为何要设置这样的规定呢?

这样做当然是为了保护文物。

拍照是相机记录影像的一个过程,是一个光的反射、折射、成像的物理原理,并不会对文物造成实质性的破坏。

那为何不允许拍照呢?

实际上对文物造成破坏的并非相机,而是相机上的闪光灯。

据说秦始皇陵的兵马俑在出土时很多都有彩绘,但是部分在出土仅仅四分钟,就因环境的改变而脱落。这其中就包含了光线对文物的影响。

再如很多考古挖掘现场,很多古代的丝织品在刚发掘时保存完好,但经过暴露在空气中,不一会就会变成另一副模样,轻则颜色发黑发旧,重则风化成一堆粉末。

这其中也离不开光线的作用。

为什么光会对文物造成毁灭性得伤害呢?

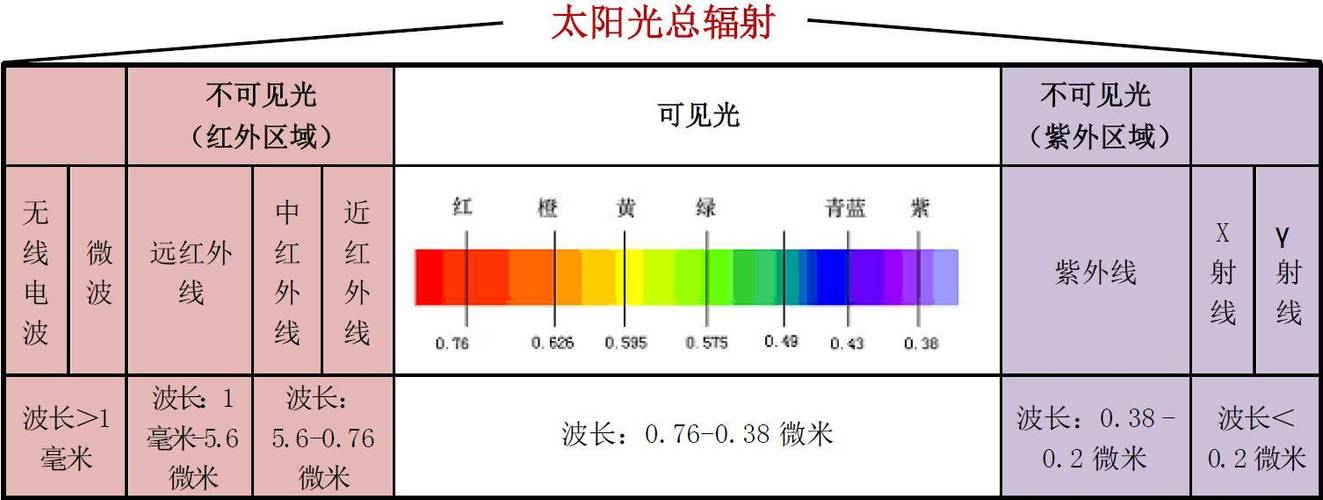

光由于波长的不一样分为可见光与不可见光,可见光的波长为380-760纳米之间,人们可见的七色光就在这个范围内。

除此之外,低于380或高于760纳米的波长便叫做不可见光,是人类肉眼所不能看见的,如紫外线、红外线等。

由于波长的不一样,波长低于380纳米的紫外线,它们的能量很大,容易被吸收进物体,从而使物体变质。相反,大于700纳米波长的光能量就很小,很安全,比如红外线。

另外,木头、丝绸等都属于高分子结构,含有纤维素等,便容易受到紫外线和可见光的损坏。

而很多相机的闪光灯就包含紫外线。有研究表明,部分相机闪光灯的紫外线强度在太阳光的十万分之一到千万分之一之间。虽然已经微乎其微,对人体不会造成任何伤害,但对于“弱不禁风”的文物来说,多次使用闪光灯会加速其褪色、老化。

如昆虫的标本,在被闪光灯照射500次左右,其颜色会掉落10%-20%,而闪光2000次则其颜色会掉落一半。

博物馆中的文物大多历经千年,脆弱而珍贵。因此,为了保护这些无价的文化遗产,博物馆禁止拍照是出于对文物安全的考虑。

比如很多博物馆光线就比较昏暗,这也是保护文物的措施之一。

那么既然禁止闪光灯为何要禁止拍照呢?

这也是因为监管的问题吧,进出博物馆的人那么多,很难做到每个人都自觉地关闭闪光灯,但是对文物的伤害却是不可逆转的,不敢赌啊。