身份证与户口本作为公民的身份证明文件,在生活中起着重要的作用。特别是身份证,在现在这个实名制的时代,走到哪里都需要,可以说没了它寸步难行。那么这么重要的东西,古时候的人们有吗?他们用什么证明自己的身份呢?

最早的身份证

虽然说古时候各种管理制度并不健全,但早在战国时期的秦国已经有了类似身份证的东西出现。

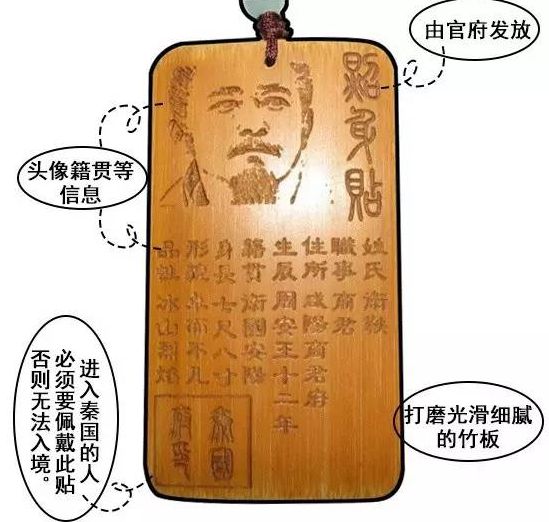

在公元前356年和350年进行了两次商鞅变法,实施了多种法令,改革了户籍制度,也诞生了最早的“身份证”:照身帖。

官府给每位秦国人发放照身帖,照身帖由竹块制成,上面刻有一个人的基本信息,大致为四条。其中包括姓名、职业、画像、朝廷公章,相比如今的身份证,除了家庭住址和身份证号没有之外,其他该有的都有了。

并且规定,国人必须持有照身帖,否则会被视为黑户处理。在外出时路过关卡、客栈等公共场所,必须出示照身帖,否则不予通过关卡,也不能在客栈留宿,情节严重还会被治罪。

讽刺的是,因变法而得罪权贵的商鞅,在逃亡途中借宿旅馆,但因没带照身帖而遭到店家举报,最后被逮捕车裂而亡。

但是话说回来,在车马不便的古代,不像现在一样有出门旅游的概念,能游三玩水的也只是那些文人墨客。普通老百姓大多一辈子生活在一个地方,除非战乱,人口流动性并不高,加上古代严格的户籍管理制度,因此功能强大的照身帖用武之地其实并不多。

而且照身帖由竹子制成,耐不住磨损,保存时间有限,因此在后续朝代便遗弃了照身帖这项制度。

那么没有“身份证”如何证明自己的身份呢?

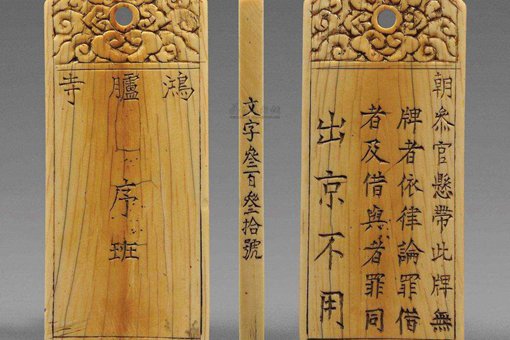

到隋唐之后,又诞生出“符牌”和“路引”等证明材料。

“符牌”一般用作朝廷官员的“身份证”,不同等级有着不同材质。隋唐时期使用过“兔符”“鱼符”“龟符”等形状的符牌,使用符袋存放,并且要求“符不离袋,袋不离符”。

到了宋朝时就不用符牌了,只留下装符牌的“符袋”,腰间再悬挂腰牌,一样用不同颜色或材质来作为不同等级官员身份的象征。

明朝时期腰牌又演变为牙牌,一般使用象牙、兽骨等材料制作,像一张大号的名片,上面刻有姓名、职务、所属衙门等重要信息,并且此时牙牌不再仅限于官员们使用。

清朝也延续明朝制度,并且根据满族服装特点,在帽子上增加“顶子”来辨别身份,也就是帽顶上的珠子。而普通百姓只能用绸缎打一个帽结,有钱人也可以通过捐款得到一个帽顶来提升身份,因此有“红顶商人”之称。

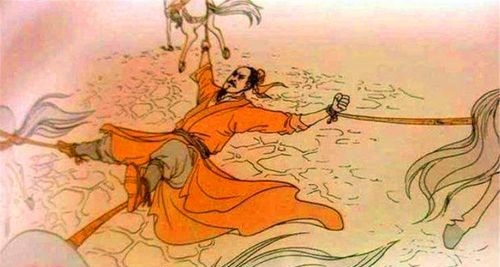

身为普通老百姓,前面说过,古代严格控制人口流动,一般官府是不允许外出的,如需出远门,则需要官府开具“路引”,也叫“节符”、“传信”作为通行证。

“路引”是政府开的身份证明,每到一个新地方,就需要去当地官府报到,以此详细记录人员流动情况,相当于《西游记》中的“通关文牒”。在获得当地官府批准后,才允许在此地活动。

如果官府发现突然出现的外地人,而身上没有“路引”则会被当做流民处理,发配边疆开荒扩土。

所以,在古代想来一场“说走就走的旅行”实际上是非常困难的,交通不便不说,光这个“身份证明”就难倒了一大批人。

正是在这种社会背景下,普通老百姓基于户籍管理制度,一般不会出远门,所以“身份证”在古代用处也不大,而对于时常需要远走他乡的官员们,有“符牌”等作为身份证明。

因此在古代,人们没有类似现代的身份证,但还是有相应的制度来代替、发挥身份证的作用。